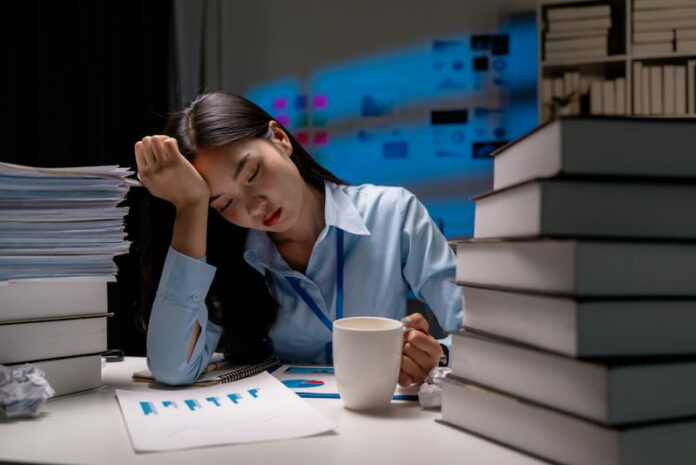

Ein Großteil der Beschäftigten arbeitet viel, oft sogar mit regelmäßigen Überstunden und unter Druck. Das kann für die Betroffenen zum Dauerstress werden, der einen negativen Einfluss auf Wohlbefinden und Gesundheit haben kann. Doch wie viel Arbeit ist gesund? Hier erfährst du mehr über gesunde Arbeitszeiten, den Einfluss von Überstunden auf die Gesundheit und wie du als Arbeitnehmer das richtige Maß zwischen Arbeit und Freizeit findest.

Inhaltsübersicht:

Der Einfluss der Arbeit auf die Gesundheit: Wann ist die Arbeit „gesund“?

Die moderne Arbeitswelt ist komplex. Sie zeichnet sich einerseits durch technische Innovationen, flexible Arbeitsmodelle und eine zunehmende Vernetzung über Orts- und Landesgrenzen hinweg aus. Das bringt neue Chancen und mehr Freiheiten für Arbeitnehmer mit sich.

Andererseits stehen viele Beschäftigte unter Druck: Sie haben im Job viel Stress, das Gefühl, ständig erreichbar sein zu müssen, oder sehen sich mit hohen Erwartungen an ihre Arbeit konfrontiert. Das beschneidet nicht nur die oft ohnehin rare Freizeit, es kann auch eine Entgrenzung der verschiedenen Lebensbereiche zur Folge haben. Damit bringt der Wandel der Arbeitswelt nicht nur neue Möglichkeiten, sondern auch neue Herausforderungen mit sich.

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Arbeitswelt zum Teil stark gewandelt. Durch Entwicklungen wie Digitalisierung und Globalisierung haben sich viele Prozesse verändert. Zugleich treten traditionelle Arbeitsmodelle zugunsten von flexibleren Ansätzen zunehmend in den Hintergrund. Auch die Arbeitszeiten und -orte werden immer individueller gestaltet.

Ein gesunder Job ist einer, der die Grenzen der Beschäftigten achtet

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach dem Einfluss der Arbeit auf die Gesundheit der Beschäftigten. Für maximales Wohlbefinden sollte die Arbeit der Gesundheit nicht im Weg stehen – aber was ist ein Arbeitsmodell, das als „gesund“ angesehen werden kann?

Gesunde Arbeitsverhältnisse sind solche, die nicht übermäßig erschöpfen oder gar krank machen. Sie achten die individuellen Kapazitäten und Grenzen von Arbeitnehmern. Sie lassen genug Raum für Privates und Erholung. Möglicherweise stiften sie auch Sinn und sorgen für Erfüllung, in jedem Fall aber erfüllen sie die Bedürfnisse der Beschäftigten. Letztlich lässt sich die Frage, was gesunde Arbeit ist, nur individuell beantworten – jeder Mensch hat andere Anforderungen an seine berufliche Tätigkeit.

Unstrittig ist dabei, dass zu viel Arbeit ungesund sein kann. Ständige Überstunden, lange Tage und hoher Druck gefährden die psychische und physische Gesundheit von Arbeitskräften. Wer sich dazu gezwungen fühlt, seine Grenzen immer wieder zu überschreiten, läuft Gefahr, Burn-out, Depressionen oder psychosomatische Beschwerden zu entwickeln.

Wenn Arbeit krank macht

Nicht jeder Arbeitnehmer hat einen Job, mit dem er zufrieden ist. Die falschen Arbeitsbedingungen, Tätigkeiten und Umstände der Arbeit können dafür sorgen, dass das Berufsleben einen negativen, mitunter regelrecht toxischen Einfluss auf das Leben der Betroffenen hat. Unter bestimmten Umständen kann die Arbeit krank machen.

Ein erhöhtes Risiko dafür besteht zum Beispiel, wenn jemand sehr lange Arbeitszeiten hat und vielleicht auch regelmäßig Überstunden macht. Oder wenn er keine Pausen macht oder machen kann. Zwar sind Pausen nach einer gewissen Arbeitszeit gesetzliche Pflicht, aber wenn der Druck auf Arbeitnehmer hoch ist und auch die Kollegen durcharbeiten, trauen sich Beschäftigte oft nicht, von ihrem Recht Gebrauch zu machen.

Ein hoher Leistungsdruck, viel Stress oder ein schlechtes Klima im Team sind weitere Aspekte, die den Job im Alltag zu einer großen Belastung werden lassen können. Zu den ersten Warnsignalen gehören subtile Anzeichen wie innere Unruhe, das Gefühl, nicht abschalten zu können, oder ein ständiges Gehetztsein. Reagieren die Betroffenen darauf nicht rechtzeitig, können sich die Symptome verfestigen und verstärken.

Mögliche Symptome einer Dauerbelastung im Job

Arbeit, die krank macht, kann zum Beispiel mit Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden oder Rückenschmerzen einhergehen. Dauerstress setzt darüber hinaus das Immunsystem unter Druck – ein Grund, warum viele Betroffene so häufig krank(geschrieben) sind. Auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist unter solchen Umständen erhöht.

Besonders gravierend sind jedoch häufig die psychischen Belastungen, die aus einer ungesunden Arbeitstätigkeit resultieren können. Dazu können Angststörungen ebenso gehören wie depressive Episoden, wenn der Druck zu hoch ist. Auch Burn-out droht: Die Betroffenen fühlen sich dann permanent ausgelaugt und tief erschöpft; sie haben keine Motivation und keine Energie mehr – weder für den Job noch für ihr Privatleben.

Soziale Isolation kann mit einer belastenden Situation im Job ebenfalls einhergehen. Das gilt vor allem für Situationen, in denen die Betroffenen kaum noch Freizeit haben, die sie mit Freunden oder der Familie verbringen könnten. Auch schlechte Stimmung ist in dieser Hinsicht ein Risikofaktor: Wer mies drauf ist, hat häufig keine Lust, sich mit anderen zu treffen – obwohl es genau das sein könnte, was er braucht, um sich besser zu fühlen.

Arbeitspensum: Wie viel Arbeit ist normal?

Überstunden sind für die Gesundheit problematisch, vor allem, wenn sie zum Dauerzustand werden. Gesunde Arbeitszeiten sind gefragt, bei denen die Arbeit einen klaren Beginn und ein verlässliches Ende hat. Für viele Beschäftigte ist es aber ganz normal, regelmäßig länger zu arbeiten – und nicht immer wird diese Extraarbeit vergütet. Wieder andere Arbeitnehmer gehen zwar pünktlich, arbeiten für ihren Geschmack aber trotzdem zu viel.

Was ist normal, wenn es um die Arbeitszeiten geht? In Deutschland liefert das Arbeitszeitgesetz eine Orientierung. Die tägliche Arbeitszeit ist dadurch im Regelfall auf maximal acht Stunden begrenzt. Bis zu zehn Stunden sind in Ausnahmefällen möglich – aber nur, wenn das zeitnah ausgeglichen wird. Die Arbeitszeit kann auch durch Tarifverträge mitbestimmt sein.

Es kommt natürlich auch darauf an, ob jemand in Voll- oder Teilzeit arbeitet. Vollzeiterwerbstätig zu sein, heißt in Deutschland in den meisten Fällen, 40 Wochenstunden zu arbeiten. Die durchschnittlich geleistete Wochenarbeitszeit insgesamt lag zuletzt bei 34,3 Stunden quer durch alle Beschäftigungsverhältnisse hinweg. Damit hat die übliche Wochenarbeitszeit in Deutschland seit 1991 um mehr als vier Stunden abgenommen.

Karoshi: Tod durch Überarbeitung

Was bei den Arbeitszeiten normal ist, unterscheidet sich von Land zu Land. Frankreich hat beispielsweise eine gesetzlich festgelegte 35-Stunden-Woche, während Beschäftigte in Großbritannien oft wesentlich mehr arbeiten. Japan ist für seine Kultur des Pflichtbewusstseins bekannt, die typischerweise mit langen Arbeitszeiten einhergeht. Wie groß die Arbeitsbelastung in vielen Fällen ist, zeigt der Begriff „Karoshi“: Er beschreibt den Tod durch Überarbeitung.

Jährlich werden in Japan mehrere Hundert Todesfälle offiziell als „Karoshi“ anerkannt – die Betroffenen verstarben etwa an Herzinfarkten, nach Schlaganfällen oder durch Suizid. In China gibt es das extrem fordernde „996-Arbeitsmodell“: Beschäftigte arbeiten dabei von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, und das sechs Tage die Woche. In den skandinavischen Ländern hingegen wird schon seit einiger Zeit mit kürzeren Arbeitswochen experimentiert, um die Work-Life-Balance positiv zu beeinflussen.

„Normal“ hängt also beim Arbeitspensum auch davon ab, welche kulturellen Erwartungen mit dem Job verknüpft sind. Wo ein Schutz der Arbeitnehmer im Vordergrund steht, wird meist etwas weniger gearbeitet. In Gesellschaften, in denen Leistung und Karriere besonders geschätzt werden, gelten lange Arbeitszeiten demgegenüber häufig als selbstverständlich. Abhängig davon verschiebt sich die Wahrnehmung dessen, was üblich, akzeptabel oder erstrebenswert ist.

Die individuelle Belastungsgrenze: Wovon hängt sie ab?

Wie viel Arbeit ist gesund? Die Antwort auf diese Frage hängt nicht nur von kulturellen Erwartungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen ab. Es kommt auch auf die individuelle Belastbarkeit und die eigenen Prioritäten im Leben an.

Wie gut es Menschen gelingt, Stress zu verarbeiten, sich vor übermäßigem Druck zu schützen und Belastungen bei der Arbeit im Privatleben auszugleichen, unterscheidet sich nicht nur von Person zu Person. Es hängt auch von den übrigen Lebensumständen ab: Wer auch privat Probleme hat, für den wiegen schwierige Situationen im Job meist gleich viel schwerer. Wer gute Freunde hat, die ihn unterstützen, leidet oft weniger unter Stress. Faktoren wie Schlaf, Ernährung, Bewegung, Stressbewältigung, soziale Kontakte, Erfüllung und Sinn können für den Einfluss der Arbeit auf die Gesundheit einen entscheidenden Unterschied machen.

Auch die Lebensphase spielt eine Rolle. Junge Menschen, die gerade im Beruf loslegen, haben meist noch keine nennenswerten privaten Verpflichtungen. Wenn sie Überstunden machen, ist das oft kein Problem. Die Zeit- und Energieressourcen von Menschen mit kleinen Kindern sehen hingegen oft ganz anders aus. Dasselbe gilt für Beschäftigte, die Angehörige pflegen. Es kommt auch darauf an, wie jemand seine freie Zeit gestaltet und welche Erwartungen er daran hat. Hobbys, die viel Zeit einnehmen, lassen lange Arbeitstage gleich viel negativer wirken. Selbst ein Arbeitspensum, das objektiv betrachtet moderat ist, kann subjektiv zu viel sein.

Ein zentraler Aspekt, der die persönliche Belastungsgrenze stark beeinflusst, ist Resilienz. Gemeint ist die psychische Widerstandsfähigkeit, die es Menschen ermöglicht, trotz Herausforderungen gelassen und in sich gefestigt zu bleiben. Resiliente Personen erholen sich von Stress schneller und haben effektive Strategien, um sich zu schützen. Bis ihre Belastungsgrenze erreicht ist, dauert es länger.

Strategien in Job und Privatleben: So bleibst du gesund und produktiv

Um einen möglichen negativen Einfluss der Arbeit auf die Gesundheit zu verhindern, ist es wichtig, strategisch vorzugehen. Sowohl im Job selbst als auch im Privatleben gibt es einiges, was du tun kannst, um dich zu schützen.

Im Arbeitsalltag hilft dir zum Beispiel ein effektives Zeitmanagement. Wenn du deine Arbeit sinnvoll strukturierst und dir realistische Ziele setzt, ist das eine gute Grundlage für stressfreies Arbeiten. Dazu gehört auch, Prioritäten zu setzen: Oft ist nicht genug Zeit für alles, was ansatzweise wichtig ist. Dann geht es darum, das Wesentliche nicht aus den Augen zu verlieren. Mit Techniken wie To-do-Listen, digitalen Planungstools oder Visualisierungen behältst du eher den Überblick. Wenn möglich, delegiere Aufgaben oder setze anderen Grenzen. Du musst nicht alles selbst übernehmen und wenn du keine Kapazitäten hast, um anderen einen Gefallen zu tun, brauchst du kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du Nein sagst.

Achte darauf, bei der Arbeit genügend Pausen zu machen. Wenn du die Arbeit immer wieder kurz unterbrichst und diese Pausen wirklich nutzt – zum Beispiel für Dehnübungen oder eine kurze Meditation –, kann das Stress entgegenwirken, Müdigkeit verringern und dir beim konzentrierten Arbeiten helfen. Genauso wichtig ist es, nach der Arbeit abzuschalten. Eine klare Trennung zwischen Job und Privatleben hilft Körper und Geist dabei, sich zu regenerieren.

Im Privatleben geht es darum, sich wirklich zu erholen, damit die freie Zeit ein wirkungsvolles Gegengewicht zum Job bildet. Mit Bewegung, Hobbys und Treffen mit anderen bekommst du den Kopf frei und erlebst schöne Momente. Durch soziale Kontakte erfährst du emotionale Unterstützung, was förderlich für deine Resilienz ist. Achte auch darauf, genügend zu schlafen: Wenn du ausgeschlafen bist, kommst du wesentlich besser durch einen anstrengenden Tag.

Was Arbeitgeber für eine gesündere Arbeit tun können

Nicht nur Arbeitnehmer haben Einfluss darauf, ob ihre Arbeit „gesund“ ist. Einen wesentlichen Teil der Verantwortung hierfür tragen auch Arbeitgeber. Ein elementarer Aspekt ist beispielsweise die Unternehmens- und Arbeitskultur. Im Vordergrund sollten nicht nur gute Leistungen und Produktivität stehen, sondern auch das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Mitarbeiter.

Die Mitarbeiterzufriedenheit hängt unmittelbar mit dem Effekt der Arbeit auf die Beschäftigten zusammen. Je zufriedener Arbeitskräfte sind, desto besser geht es ihnen. Die Arbeitsbedingungen spielen dafür eine entscheidende Rolle. Flexible Arbeitszeiten, etwa in Form von Gleitzeit, die Möglichkeit zur Arbeit im Homeoffice oder ein gewisses Entgegenkommen, um private und berufliche Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen – all das trägt zur Work-Life-Balance bei.

Wenn Arbeitgeber ihren Mitarbeitern ein Mindestmaß an Flexibilität ermöglichen, profitieren sie im Umkehrschluss von einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit – die sich wiederum häufig in einem stärkeren Engagement niederschlägt.

Angebote zur Gesundheitsförderung und Stressprävention

Damit der Einfluss der Arbeit auf die Gesundheit der Beschäftigten möglichst positiv ausfällt, bieten sich Angebote zur Stressprävention und der Gesundheitsförderung allgemein an. Gesundheitsprogramme können sich für Arbeitgeber lohnen, wenn sie auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter zugeschnitten sind. Das können etwa intern angebotene Yoga- oder Gymnastikkurse sein, aber auch Beratungen zur Stressbewältigung. Bewährt haben sich außerdem psychologische Unterstützungsangebote. Denkbar sind beispielsweise Gespräche mit Betriebspsychologen, Schulungen oder externe Hilfsangebote.

Entscheidend ist dabei, dass solche Angebote nicht rein pro forma angeboten werden, sondern wirklich ernst gemeint sind. Arbeitgeber sollten ihre Mitarbeiter ermutigen, die Angebote auch tatsächlich anzunehmen. Führungskräfte, die mit gutem Beispiel vorangehen, können einen wichtigen Teil dazu beitragen. Auch darüber hinaus sollten sich Vorgesetzte ihrer Vorbildfunktion bewusst sein – und entsprechend handeln, indem sie zum Beispiel Überstunden begrenzen, Pausen machen und offen kommunizieren. Solche Verhaltensweisen tragen oft erheblich zu einem gesunden Arbeitsumfeld bei.

Fazit: Der Einfluss der Arbeit auf die Gesundheit

- Die Arbeitsbedingungen haben einen großen Einfluss darauf, wie es Arbeitnehmern geht. Werden sie als positiv empfunden, ist die Zufriedenheit im Job häufig hoch – was sich positiv auf die allgemeine Lebenszufriedenheit auswirkt.

- Gibt es bei der Arbeit jedoch Probleme, wird der Job schnell zur Dauerbelastung, die die Gesundheit in Mitleidenschaft ziehen kann.

- Überstunden, hohe Anforderungen und permanenter Stress führen zu psychischen und physischen Erkrankungen. Umso wichtiger ist es für Arbeitskräfte, gesunde Grenzen zu setzen, um sich zu schützen.

- Durch Resilienz, eine gute Selbstorganisation, Zeitmanagement und genug Zeit für Pausen und Erholung können Arbeitnehmer etwas für ihre Gesundheit tun.

- Auch Arbeitgeber sind gefragt: Wenn sie die Gesundheit ihrer Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen, profitieren alle Beteiligten davon. Gesunde, zufriedene Beschäftigte sind meist motivierter und leistungsbereiter. Das trägt zu einer hohen Produktivität bei und wirkt sich positiv auf die Mitarbeiterloyalität aus.

Bildnachweis: PaeGAG / Shutterstock.com